公開日:2021/08/06

変更日:2024/08/29

採用戦略の実現に向けた「採用マーケティング」の手法とは?定義やメリットを解説!

クリエイター・IT人材については、もともと絶対数が少ない売り手市場などの理由で、獲得が非常に難しい傾向があります。良い人材を確保するためには、マーケティングの手法や視点、考え方を取り入れて戦略的な採用活動を進めることが大切です。 本記事では、クリエイター・IT人材の獲得にも役立つ「採用マーケティング」の概要やメリット、また有効性を高めるためのポイントをわかりやすく解説します。

採用マーケティングを知ろう

近年では、各社が戦略的な採用活動を行なうようになったことで、「採用マーケティング」という言葉もよく聞かれるようになりました。しかし、採用担当者のなかには、その具体的な意味や手法を熟知していない方も多いかもしれません。

ここではまず、採用マーケティングという言葉の意味を解説するとともに、実践前に覚えておくべきキーワードも紹介します。

採用マーケティングとは?

採用マーケティングとは、マーケティングの手法や考え方を活用した採用活動を指します。

企業が自社に合った人材を採用するには、市場調査や採用要件などの計画・管理、ツールや人員の確保といったさまざまなプロセスが必要です。マーケティングは、これらの市場活動の総称といえるでしょう。

採用マーケティングの基本的な考え方は、求職者のニーズを見定め、採用活動に反映させることです。採用マーケティングにともなう調査・分析などを行なうことで、自社が求めるターゲットにピンポイントでアピールできるメリットがあります。

採用マーケティングのカギは「ペルソナ」と「ファネル」

採用マーケティングにおいて重要なのが、「ペルソナ」と「ファネル」という2つのキーワードです。

まず「ペルソナ」は、自社が求める人物像を設定することを意味します。採用担当者には、ペルソナで設定した層に対して、効果的なアプローチ(周知活動)を考えることが求められます。

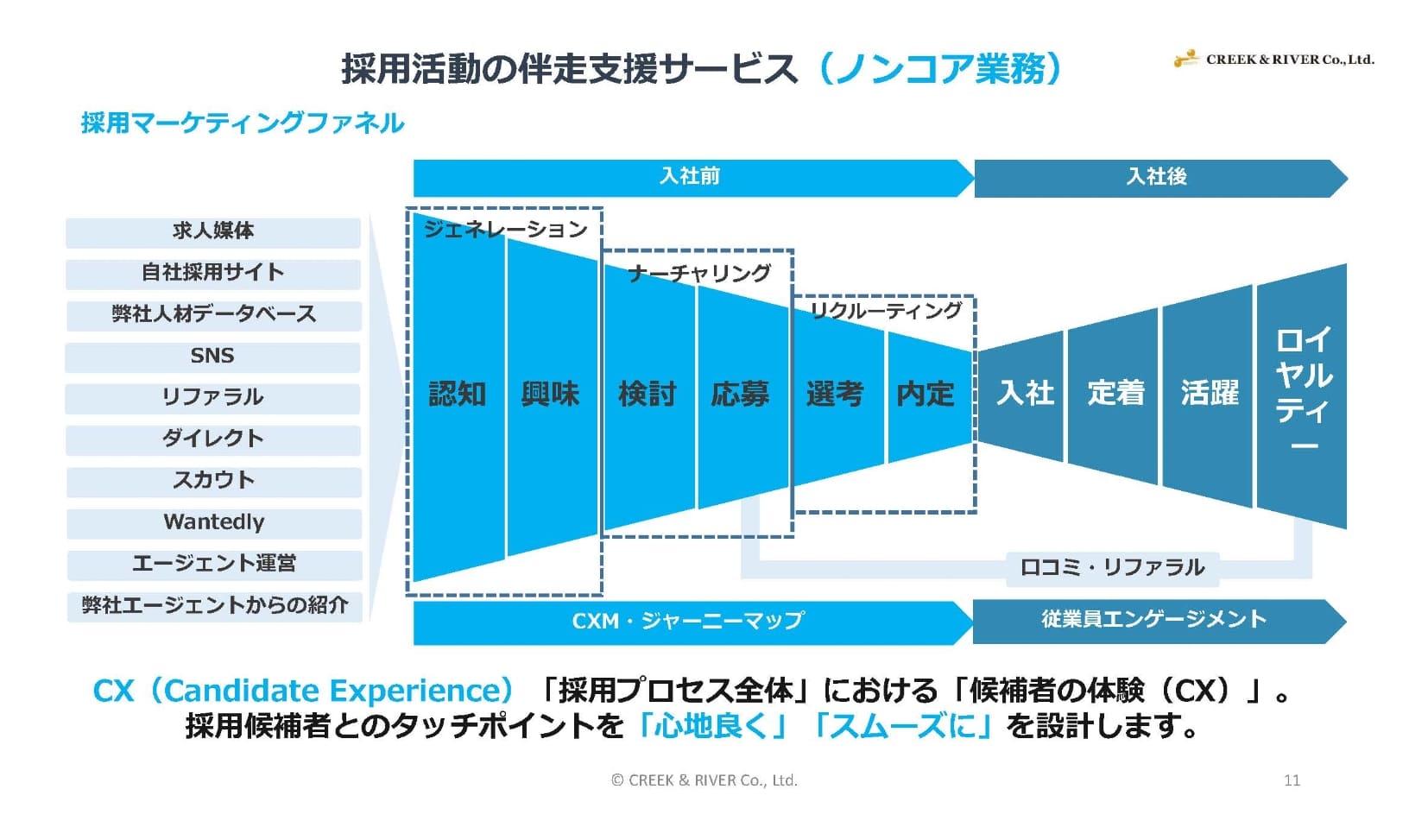

「ファネル」は、粉末や液体を容器に流し込むときに用いる、漏斗(じょうご・ろうと)を意味する言葉です。採用マーケティングでは、以下のように求職者が自社に対する認知をしてから、応募や入社に至るまでの流れが「ファネル」にあたります。

企業が「ペルソナ」で設定した人物像を効率良く獲得するには、「ファネル」の各ステップにおいて「どうすべきか?」や「なにが必要か?」などのポイントを意識し続けることが大切です。

採用マーケティングが主流となった4つの理由

多くの企業が採用マーケティングを行なう背景には、以下4つの理由が考えられます。

1.少子化による人材採用の困難化

1つ目の理由は、少子高齢化によって、新卒と中途の双方で企業が求める人材の確保が難しくなっていることです。新卒者については、2018年に経団連から発表された就活ルールの廃止による、就活や採用活動の長期化も少なからず影響しています。

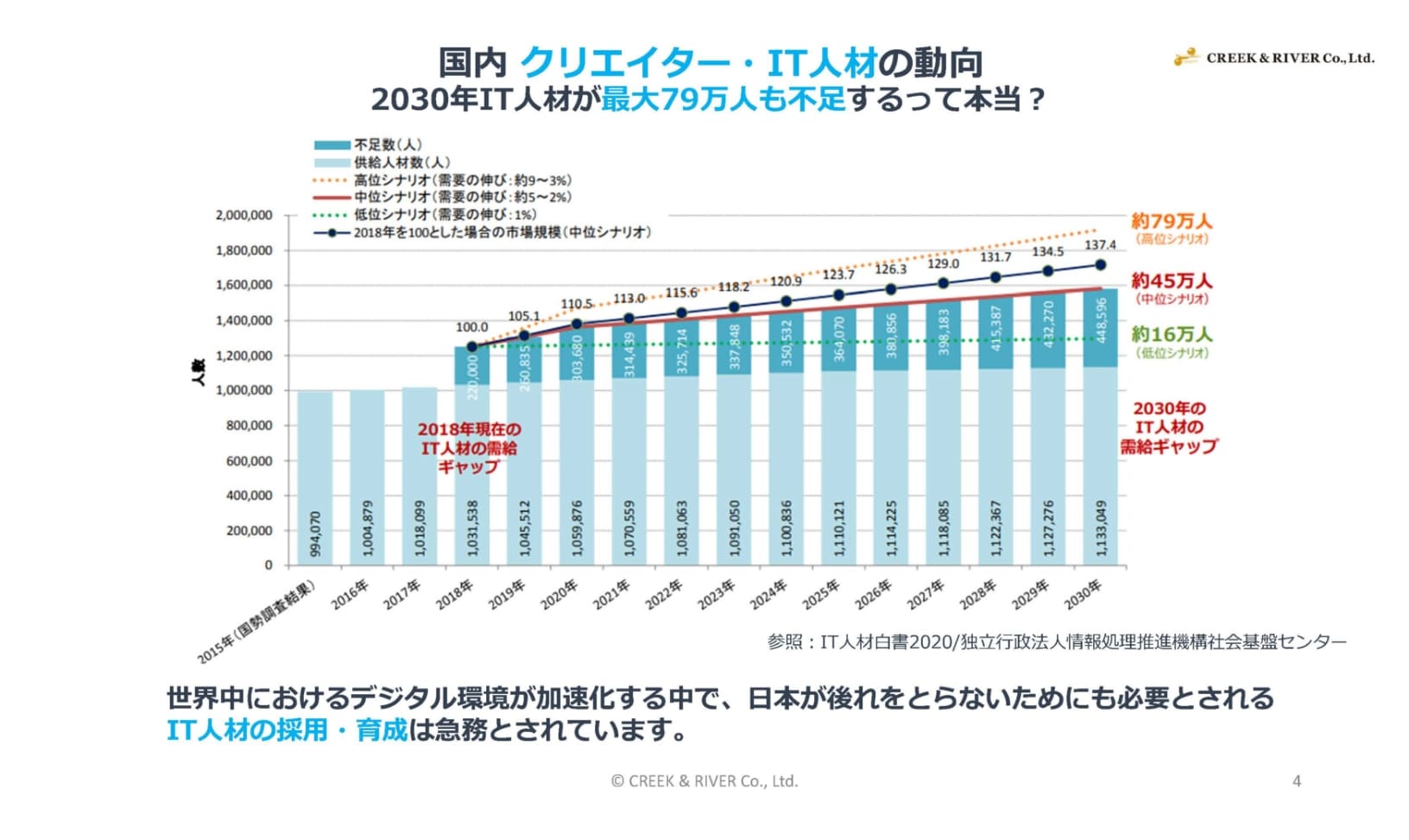

また、少子高齢化によって生産活動の中心にいる人口層(生産年齢人口)の減少傾向も続いているため、中途採用においても厳しい時代になっています。特に、クリエイター・IT人材分野については、もともと絶対数が少ない売り手市場であるため、その傾向は顕著です。下図のとおり、2030年にはIT人材が最大79万人も不足するともいわれています。

こうした状況下で自社が求める人材を獲得するために、多くの企業が採用マーケティングに注目しています。

2.インターネットによる採用活動が主流になっている

IT技術の発展にともない、インターネットを活用した採用や応募者アンケート、調査・分析が一般化するようになりました。

近年では、企業経営者や採用担当者が気になる人材に、インターネットを介して直接コンタクトをとる、ダイレクトリクルーティングも導入されています。また、2020年以降の日本では、コロナ禍の影響でリモートによる採用活動も増加傾向にあります。

このように、高度なIT技術により、採用活動の効率化が進んでいることがわかるでしょう。

3.価値観を採用マーケティングに落とし込める

近年の日本では、政府が主導する働き方改革の流れも手伝い、転職や副業が当たり前の時代になりつつあります。このことから、求職者の「働くこと」への価値観も多様化していると考えられるでしょう。

求職者の価値観やニーズを採用活動に反映させることで、ペルソナを明確化でき、自社にマッチする人材の確保や離職率の低減にもつなげられます。

4.自社にとって有効なメリットを見いだせる

採用マーケティングによって自社に合った採用活動を行なうと、企業が必要とする人材からの応募が増え、内定辞退や早期離職を防ぎやすくなります。

また、採用マーケティングには、人材を待つことが中心だった従来型の採用と比べて、働きたい人材が集まりやすくなる魅力があります。いわば、「選べる採用」にできるということです。ペルソナやファネルを意識することで、ピンポイントな集客(採用活動)に取り組める点もメリットといえます。

マーケティング手法によって採用活動がうまくいくと、広告費などのコスト削減や、辞退や離職率が下がる可能性も出てきます。この取り組みは、将来的な人材育成費用などの削減にもつながると考えられるでしょう。

採用マーケティングの手法

採用マーケティングの手法で大切とされる5つのステップについて、詳しく解説していきましょう。

現状の課題と目的を明確化する

採用マーケティングは、自社の採用活動における課題を、データを活用することで改善していくプロセスでもあります。採用マーケティングの効果を高めるには、まずは以下のような課題を洗い出したうえで、採用活動の目的を明確化することが大切です。

・求人情報誌に広告を出しても応募が集まらない

・自社が求めるクリエイターからの応募がない

・欲しいIT人材を採用してもすぐに辞めてしまう など

ペルソナを設定する

先述のとおり、採用マーケティングを行なうときには、自社が求める人物像であるペルソナの設定が必要です。

即戦力となるクリエイターやIT人材を採用する場合、一般的には開発経験やスキルなどを重視します。しかし、定着や成長を期待するなら、経験や能力だけではなく自社のビジョンや価値観に合っているかが大切です。

そのため、採用マーケティングの過程でペルソナを設定する際には、欲しい人材像のすり合わせが重要なプロセスとなります。

自社と競合企業の分析をする

ペルソナが設定できたら、次は自社の魅力をアピールするための準備に入ります。

そこで必要となるのは、同じ市場からクリエイターやIT人材を採用しようと考える、競合企業と自社の比較・分析です。競合企業の採用状況を分析することで自社のポジションや採用市場の動向も把握しやすくなります。

例えば、認知度が非常に高い競合企業が、「大規模プロジェクトの豊富な実績」をアピールしているケースを考えてみましょう。この場合、認知度の低い自社が同じ魅力を発信しても、求職者から選ばれる確率は低いことが推測できます。

業績面で重複する部分が多ければ、以下のような項目から「この会社で働きたい」と感じてもらえる自社独自のアピールポイントを見つけていくとよいでしょう。こうした方法をとることで、競合企業との差別化も図りやすくなります。

・柔軟な働き方

・意思決定の早さ

・若いクリエイターの活躍

・キャリアアップのプランを提示可能 など

採用手法を使って認知してもらう

具体的な訴求ポイントを明確にしたら、次は自社が求めるクリエイターやIT人材採用に合った採用方法を選び、求職者にアプローチするステップに入りましょう。採用方法の選択は、自社に関心を持つ人材を集める母集団形成や、採用率にも影響をおよぼす非常に大事なポイントです。

母集団形成の方法には、大きく分けて以下2つのタイプがあります。

・PULL型:企業が求職者のエントリーを待つ方法

・PUSH型:企業から求職者にオファーを出す方法

近年では、ダイレクトリクルーティングやSNSなどのPUSH型の手法を使えば、認知度の低い企業でも積極的な採用活動が可能です。また、SNS上でクリエイターやIT人材募集の発信をすれば、PULL型での母集団形成も可能となるでしょう。

振り返りと改善をする

採用マーケティングによる精度を高めるには、定期的に振り返りと改善を行なうことが大切です。定性的な視点では、「実際に採用したクリエイターがペルソナに合っている人材か?」などを確認します。また、採用にかかったコストや工数、定着率などの数字(定量的な視点)からも、従来の採用方法との比較・分析を行なうことが大切です。

振り返りの結果、従来の採用課題が解決されていない、思ったほどの効果が得られていないなどの場合は、ペルソナの再設定や採用手法の見直しが必要でしょう。

定期的な振り返りと改善を繰り返すことで、自社の人材マネジメントの本質的な問題を解消できる採用マーケティングにアップデートされていきます。

採用マーケティングを有効化させるために取り組むべきこと

採用マーケティングから得た情報をより効果的に活用するには、採用活動以外での工夫も必要です。ここでは、採用マーケティングの効果を高めるために、社内や採用担当者が実践できる取り組みを見ていきましょう。

働きたいと思わせる組織づくりをしよう

採用マーケティングのファネルは、優秀な人材を獲得して完了ではありません。離職することなく定着し、自社で活躍できるクリエイターやIT人材に成長して初めて、採用活動がうまくいった証明になります。

一方で、獲得した人材が経営陣の考え方や企業風土へ共感できず、仕事にやりがいや価値を見いだせない場合、当然のことながら定着や成長は難しいでしょう。

採用マーケティングを無駄にしないためには、企業理念を浸透させる、経営陣と従業員の距離を縮めるなどの取り組みを継続することが重要です。採用後も、「この会社で長く働きたい」と思わせる組織づくりを進める必要があります。

収集したデータは活用しよう

ペルソナに合った求職者に適切なアプローチをするには、採用担当者の直感や経験のみに頼るのではなく、客観的なデータ収集や分析を積極的に行なうことが大切です。

例えば、説明会や面接後にアンケートやインタビュー調査を行なえば、求職者から見る自社の魅力や価値観なども把握できます。また、自社の優秀な既存社員に適性検査を行なうと、そのデータから活躍できる人材の傾向がわかるため、ペルソナ設定の精度も向上するでしょう。

採用マーケティングでは、このように求職者と自社の人材に対する情報収集や分析を重ねることで、効果性が高まりやすくなります。

発信メディアを使い分け、採用活動の有効性を高めよう

インターネットの普及によって、近年ではクリエイターやIT人材獲得においても、以下のように多彩な発信メディアを活用できるようになりました。

・コーポレートサイト

・自社採用専用サイト

・オウンドメディア(owned media)

・求人情報誌などのペイドメディア(paid media) など

これらのメディアには、それぞれ得意・不得意分野があり、必要なコストや工数も異なります。そのため、各メディアの特徴を把握したうえで、自社やペルソナに適した使い分けが必要でしょう。

まとめ

採用マーケティングは、採用コスト削減や優秀な人材確保につながる重要な戦略です。しかし、経験やスキルが豊富な人材を採用できても、自社に定着しなければあまり意味がありません。離職率を下げ、自社に長く貢献してもらうには、「働きたい」と思わせる会社を作り上げることも大切になります。

ただ、採用マーケティング施策や会社の文化醸成は、すぐに目に見えた効果が出にくい事も多いため、中長期的に継続して運用していく必要があります。

リソースなどの問題で、採用マーケティングを社内で行なえない場合は、アウトソーシングを利用するのも一つの方法です。

特に獲得が難しいとされているクリエイター・IT人材については、当社が提供する採用戦略・RPOサービス「HIGH-FIVE[HR]」がおすすめです。企業様が目指す姿に合わせて、適切な「ペルソナ」設定と「ファネル」分析をおこない、効果的な採用マーケティング施策をご提案します。業界や職種、経験職位に専任特化したエージェントが担当しますので、クリエイターへの有効なアプローチや競合分析、クリエイティブ組織の構築など、専門性が求められる業務へのご支援もお任せください。

採用戦略・RPOサービス「HIGH-FIVE[HR]」なら、企業様の強みや魅力・カルチャーを深く理解した、再現性の高いプラン設計が可能です。クリエイター・IT人材の採用でお困りの人事担当者様はぜひ一度ご相談ください。

この記事を書いた人

大学を卒業後、関西の広告代理店へ入社し、営業として求人媒体の広告販売や雑誌メディアの広告販売、SPツールの企画、提案、制作進行管理を4年ほど経験。クライアントは地元関西の企業や飲食店、美容室などがメインでほぼ新規での営業を経験。その後、クリーク・アンド・リバー社へ転職し、13年...

![HIGH-FIVE[HR]](https://hr.high-five.careers/wp-content/themes/creek_original/images/hr_new/hr_logo.png)